Каждый год прихожане Георгиевского храма совершают крестный ход по деревням прихода, чтобы еще и еще раз поделиться с верующими великой радостью Христова Воскресения. Этому благочестивому обычаю не одна сотня лет.

На Глинках

Когда появился самый первый храм в селе Игнатьеве, доподлинно неизвестно. В писцовых книгах Патриаршего казенного приказа значится, что «церковь страстотерпца Христова Георгия деревянная, построенная исстари на погосте у речки Дорки, находилась в 1587 году Московского уезда в дворцовой Гжельской волости».

А в 1768-м случилась беда. Деревянная церковь «после окончания обедни… часа через два неизвестно отчего загорелась и сгорела со всею церковною утварью и антиминсом». Новый деревянный храм, как указывает сохранившаяся церковная летопись, был собран из осиновых бревен и поставлен «тщанием прихожан» на том же самом месте. В 1773 году состоялось его торжественное освящение.

. Примечательно, что каменный храм получил название не от главного своего престола, а от деревянной церкви великомученика Георгия, что стояла в селе Игнатьеве на Глинках.

. Примечательно, что каменный храм получил название не от главного своего престола, а от деревянной церкви великомученика Георгия, что стояла в селе Игнатьеве на Глинках.

Прошло без малого сто лет, и в 1862 году митрополит Филарет подписывает указ, благословляющий строительство каменного храма в селе Игнатьеве. У северного входа, на внешней стене здания сохранилась памятная плита с надписью: «В лето 1863 в 9 день мая заложен сей храм в царствование государя императора Александра II по благословению Преосвященнейшего Митрополита московского и коломенского Филарета по проекту архитектора Финисова при священнике Стефане Лебедеве и старосте церковном крестьянине Федоте Герасимове Рушнове с прихожанами».

Боковые приделы трехпрестольной церкви были освящены во имя святого великомученика Георгия и святой великомученицы Параскевы, центральный – во имя Живоначальной Троицы. Примечательно, что каменный храм получил название не от главного своего престола, а от деревянной церкви великомученика Георгия, что стояла в селе Игнатьеве на Глинках (глинистых почвах, составляющих основу гжельского промысла).

Не отдал ключей

В течение шестидесяти лет службы велись в двух храмах, но в 1932 году деревянная церковь была передана старообрядцам. Богослужения в ней прекратились со смертью последнего ее настоятеля в 1934 году. Местные власти заняли опустевший храм под зернохранилище, а в 1957 году по решению председателя колхоза он был разобран.

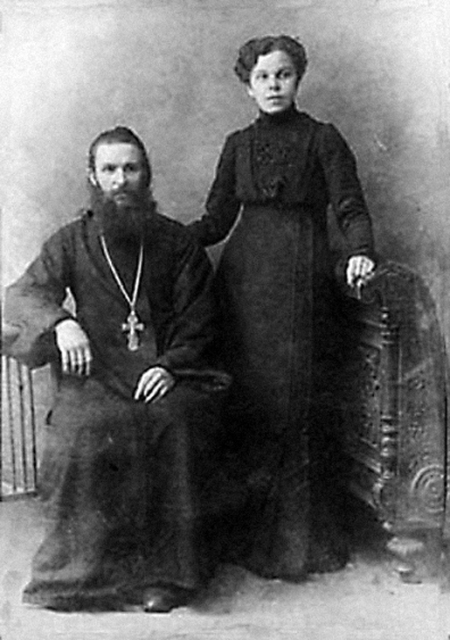

В каменной же церкви православные продолжали служить, несмотря на гонения. Власти не раз пытались закрыть Игнатьевский храм, но им это так и не удалось. Лишь в 1941 году перед Великой Отечественной вой ной в нем на несколько месяцев прекратились богослужения. Под угрозой физической расправы местные власти потребовали от настоятеля Александра Некрасова ключи от храма. Батюшка был вынужден скрываться, однако даже тогда продолжал служить Литургию – по ночам. Когда же Божиим Промыслом гонения прекратились, богослужения в храме возобновились и больше не прекращались.

Отец Александр был настоятелем Георгиевского храма чуть более полувека – с 1905 по 1958 год. Он вышел за штат по состоянию здоровья, но помогал служить до своей смерти в 1967 году. Местные старожилы вспоминают: «Старенького отца Александра приводили на службу. Он слепой был, стоял в алтаре – подсказывал». И, рассказывая о страшных временах гонений, добавляют: «Это он храм отстоял, не отдал ключей». Так и сохранился храм до наших дней неоскверненным.

Поставное воскресенье

В начале 90-х годов прошлого века вслед за новым настоятелем, протоиереем Валентином Тимаковым, в храм пришла молодежь. Для многих все тогда было впервые: и богослужения, и церковный уклад жизни, и даже уборка храма. Опыт перенимали у пожилых прихожан – на них до того момента держалась вся приходская жизнь.

Новичков интересовало буквально все: как правильно петь, какими цветами храм украшать, как крестный ход выстроить. Вот тогда в разговорах о том, «как принято по здешнему обычаю», и услышали о существовавшей с незапамятных времен традиции проходить крестным ходом по окрестным деревням в Неделю Антипасхи.

Желающих нести кресты, хоругви и иконы обычно бывает много, и по пути верующие меняются, давая друг другу возможность прикоснуться к святыне.

Желающих нести кресты, хоругви и иконы обычно бывает много, и по пути верующие меняются, давая друг другу возможность прикоснуться к святыне.

В этот день, как гласит один из сохранившихся документов 1860 года, в приходе было «обыкновение… после Литургии вносить церковные иконы во все селения прихода для отправления Господу Богу благодарственного молебствия». А затем крестным ходом с пением «Христос воскресе» святыни возвращались в храм.

Участники хода делились на пять-шесть хоров (по деревням) и пели попеременно. На пути было двенадцать остановок: в начале и конце деревни, у часовни, у самого храма. Во время этих остановок звучали стихиры Пасхи.

Крестный ход возглавлял второй священник, а настоятель встречал молящихся на паперти церкви. Затем все входили внутрь, где служилась пасхальная вечерня, завершавшаяся малым крестным ходом вокруг храма. Святыни, взятые для молитвы, возвращались (ставились) на свои места в церкви. Отсюда и пошло местное название этого дня – «поставное воскресенье».

Эта традиция, по свидетельствам пожилых прихожан, сохранялась до 60-х годов прошлого века, пока крестный ход не был запрещен властями. Но даже тогда в Поставное воскресенье к Георгиевскому храму шли верующие. Чаще это были женщины, которые ходили, бывало, и в одиночку. Настоятель – тогда это был протоиерей Анатолий Кургаев – встречал их на паперти.

Возрождение

Массовый крестный ход в Неделю Антипасхи был возобновлен лишь 22 апреля 1990 года, когда властями был снят запрет на религиозные шествия. Множество местных жителей шло за крестом и иконами к храму, свидетельствуя о наступившем духовном возрождении. А в декабре того же года отца Анатолия не стало…

Но на этот раз давней традиции не суждено было прерваться надолго, и следующий крестный ход на Поставное воскресенье прошел уже 3 мая 1992 года. Молодежь, только пришедшая в храм и стоявшая в начале своего духовного пути, получила незабываемые впечатления, а игнатьевские старожилы – слезы радости.

Импровизированный хор деревенских бабушек звонко выводил: «Христос воскресе из мертвых», а молодые голоса подхватывали: «Смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Это было соединение старой и уже новой традиций.

Массовый крестный ход в Неделю Антипасхи был возобновлен лишь 22 апреля 1990 года, когда властями был снят запрет на религиозные шествия.

Массовый крестный ход в Неделю Антипасхи был возобновлен лишь 22 апреля 1990 года, когда властями был снят запрет на религиозные шествия.

Конечно, сегодня не все так, как было раньше. Немного изменился маршрут и сократилось до восьми количество остановок – сейчас нет уже четких границ между деревнями. Во время движения поются стихиры Пасхи и пасхальный канон, на остановках читается Евангелие. Но, как и прежде, крестный ход на Поставное воскресенье начинается с самой отдаленной деревни прихода – Меткомелино. Об этом возвещает небольшой пожарный колокол. Желающих нести кресты, хоругви и иконы обычно бывает много, и по пути верующие меняются, давая друг другу возможность прикоснуться к святыне.

Многие жители ждут крестный ход у ворот своих домов. Батюшки щедро кропят всех святой водой. Звучит радостное: «Христос воскресе!»

Последняя остановка – около храма. Отсюда уже слышен пасхальный колокольный звон, которым приветствуют шествие. Приглашенное на праздник духовенство во главе с настоятелем торжественно встречает крестный ход на паперти церкви. Все входят в храм, и начинается вечерня.

Так по местному обычаю заканчивается Поставное воскресенье, которое каждую весну освящает гжельскую землю молитвами, исполненными благодарности воскресшему Богу.

В блокнот паломнику:

Как добраться: электричкой с Казанского вокзала до платф. Игнатьево,

выход у первого вагона, далее пешком 5 мин. Время в пути 1 час 15 мин.

На личном транспорте выезжать из Москвы по трассе Р-105, далее по Егорьевскому шоссе до д. Новохаритоново, поворот налево сразу после моста через р. Дорку по указателю «Георгиевский храм».

«Когда вступаешь в крестный ход, помышляй, что идешь под предводительством святых, иконы которых в нем шествуют, приближаясь к Самому Господу, поколику немощи нашей возможно. Святыня земная знаменует и призывает святыню небесную; присутствие креста Господня и святых икон и кропление освященною водою очищает воздух и землю от наших греховных нечистот, удаляет темные силы и приближает светлые. Пользуйся сею помощью для твоей веры и молитвы и не делай ее бесполезною для тебя твоим нерадением.

«Когда вступаешь в крестный ход, помышляй, что идешь под предводительством святых, иконы которых в нем шествуют, приближаясь к Самому Господу, поколику немощи нашей возможно. Святыня земная знаменует и призывает святыню небесную; присутствие креста Господня и святых икон и кропление освященною водою очищает воздух и землю от наших греховных нечистот, удаляет темные силы и приближает светлые. Пользуйся сею помощью для твоей веры и молитвы и не делай ее бесполезною для тебя твоим нерадением.Слыша церковное пение в крестном ходе, соединяй с ним твою молитву; а если по отдалению не слышишь, призывай к себе Господа, Божию Матерь и святых Его известным тебе образом молитвы… Не беда, если отстанешь телом: не отставай от святыни духом».

Святитель Филарет, митрополит Московский

Мария Нефедова,

фото Киры Смирновой